那些为君洗手作羹汤的民国才女最后怎么样了?(唐篔)

那些为君洗手作羹汤的民国才女最后怎么样了?(唐篔)

唐筼,1898年生,广西灌阳人。其祖父唐景崧曾任台湾巡抚,在中法战争中屡建功勋,是位爱国将领。 唐筼自小读书,毕业于金陵女校体育专业,后执教于北京女高师,曾是许广平的老师。但另她更著名是因为她是著名教育家、学者陈寅恪36岁大龄娶来的妻子。

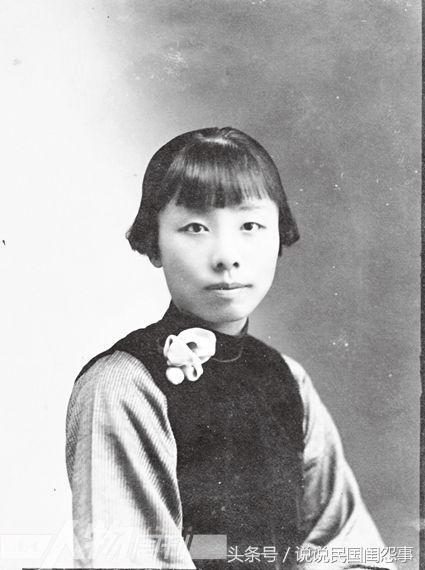

唐篔出身名门世家,从小饱读诗书,知书达理,能诗会画,能唱会跳,是当时有名的才女。1928年8月31日,38岁的陈寅恪与30岁的唐筼在上海喜结连理。这张照片是唐筼当时的结婚照,端庄大方的她手捧花束,脸上淡淡的浅笑也难掩她浓浓的甜蜜幸福之情。陈寅恪后来曾写下一首诗来回忆自己这段奇缘:“当年诗幅偶然悬,因结同心悟宿缘。果剩一支无用笔,饱濡铅泪忆桑田。”

婚后的唐篔为了支持丈夫的教学事业,退出了文学圈,甘做成功男人背后的女人。更有人说,唐篔是专门为了陈寅恪才来到这个世界上的。

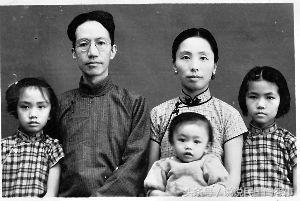

婚后第二年,他们迎来了他们生命中第一个爱情结晶,初为人父母,二人更是高兴。当然,1929年到1937年,也是陈寅恪一生中收获最多的日子,唐筼为他生下三个孩子,而因为生活安定,图书资料也容易获取,他发表了约五十多篇学术论文和序跋,在国际上渐有声名。后来,随着抗日战争的打响,一家人平和安详的生活被扰乱,他们为了躲避战乱中,举家南迁,颠沛流离。

战争环境中的颠沛流离,物质生活困顿,劳作辛苦,陈寅恪眼疾日益恶化。到1945年时,他因视网膜脱落导致双目失明。壮年目盲,陈寅恪顿时陷入生不如死的痛苦中,唐筼拖着病体温柔体贴地安抚丈夫身心的创痛,照顾饮食起居,打理家务,查阅资料,诵读报纸,并承揽家中书信的回复。本来就身体羸弱的她,为了照顾自己的丈夫,自己都顾不上了。

为给体弱的陈寅恪增加营养,唐筼买来一只怀胎的黑山羊,母羊生下小羊后,她学着挤奶。挤满一碗羊奶,她已头昏目眩。漫天硝烟的流离乱世,他们数度搬家,但只要稍得喘息,她就会把家布置得温馨安适,柏树为篱,植两株能结子的葡萄藤,篱下栽一畦瓜果,点两行扁豆,搭一架简易牵牛花架。一个女人在如此恶劣条件下依旧能享受生活,可见有多大的勇气。

据其女儿的回忆,唐筼除了“照顾失明的父亲生活起居外,还担负起书记官的任务,随时记录父亲要写的书信、诗作等”。在香港时完成的《唐代政治史略稿》,就是两人共同誊写的,前半部分为唐筼誊写,后半部分为陈寅恪所写。可见唐篔还是有一定的才识的!后来,照顾陈寅恪的助教缺席,唐篔充当了他的助教和照顾他的生活起居。再后来,陈摔断腿,长卧于床榻。在那段风雨漂摇、贫病交加的岁月,唐筼亲历亲为,甘为丈夫遮风避雨。她以孱弱的身躯抵挡密集的箭矢,为他争得一片稍可喘息的空间,而自己的心脏病也日趋严重。两人相互支撑,相濡以沫,直至终老。

1969年,陈寅恪去世,在他走的时候,她格外宁静,没有流一滴眼泪,她在沉默中爆发也在沉默中灭亡,在他走后的45天,她也随他去了,弥留之际,她说:“我去天堂陪丈夫了!”你死,我不独活。

一个女子,本有一身才识,可她甘愿为君洗手作羹汤,做丈夫身后默默付出的人,一生生死相随,相濡以沫,我想这是值得的!

两人墓碑

-

- 广西师大附属中学,太低调了

-

2024-10-14 07:07:04

-

- 德国新天鹅城堡:美丽的童话世界与失败的国王、破灭的爱情

-

2024-10-14 07:04:49

-

- 一个专硕生考博的自述(一)

-

2024-10-14 07:02:34

-

- 网文界十二主神

-

2024-10-14 07:00:20

-

- 南京特色美食排行榜前十名

-

2024-10-14 06:58:05

-

- 14、等势面的概念及分析

-

2024-10-14 06:55:50

-

- 中国集团军丨第75集团军:丛林猛虎、南疆长城

-

2024-10-14 06:53:36

-

- 洋姜高产栽培技术

-

2024-10-14 06:51:21

-

- 中国十大最长河流排行,长江黄河上榜,其它8条你知道在哪里吗?

-

2024-10-14 06:49:06

-

- 朴有天:5天被4人指控性侵,从顶流明星到厕所炮王,人设一夜崩塌

-

2024-10-14 06:46:51

-

- 一书成神,谈一谈净无痕的小说《绝世武神》

-

2024-10-13 23:17:19

-

- 一部没有男主的复仇高分喜剧-《付岩洞复仇者们》

-

2024-10-13 23:15:04

-

- 养老金制度

-

2024-10-13 23:12:49

-

- 四川省乐山市犍为县

-

2024-10-13 23:10:35

-

- 啥?衡水中学录取分数线分析来了!快来捡漏

-

2024-10-13 23:08:20

-

- 看看德国历史上10个伟大科技贡献,你知道几个?

-

2024-10-13 23:06:05

-

- 京郊18个宝藏小众景点

-

2024-10-13 23:03:50

-

- 黄花岗起义开的第一枪,辛亥革命的领袖,被称为民族英雄

-

2024-10-13 23:01:36

-

- 湖蟹蒸几分钟 湖蟹怎么蒸好吃

-

2024-10-13 22:59:21

-

- 古代有“诰命夫人”具体是干啥的?有什么特殊权力吗?

-

2024-10-13 22:57:06

华生经济学家几任妻子

华生经济学家几任妻子 达西妈妈4-6岁女童开衫毛衣织法

达西妈妈4-6岁女童开衫毛衣织法