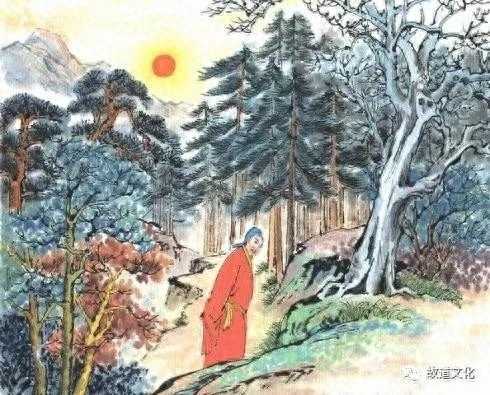

返景入深林(《鹿柴》里的“返景”通假“返影”)

返景入深林(《鹿柴》里的“返景”通假“返影”)

鹿柴(砦)

唐代:王维

空山不见人,

但闻人语响。

返景入深林,

复照青苔上。

王维的这首《鹿柴》许多孩子在幼儿园的时候就会背了。这首诗里出现了许多“通假字”,其中题目里的“柴”通“寨”,发音也是“寨”。这首诗的题目还有另一个版本是《鹿砦》,这里面的“砦”的发音为“寨”,是指居住在山里围在外面的木栅栏。所以很明显,这个“柴”字就是个古代错别字,题目本就应该是《鹿砦》。

这首诗的意思比较简单,一贯符合王维“诗中有画”的特点。只是第三句里“返景”的“景”被释义为通假“影”、是“返影”的意思就有些莫名其妙了。因为很多人同样并不明白“返影”是什么东西?用一个受众不熟悉的词语去解释古代的词汇,这样的诗词解析就有些画蛇添足了。这里的“景”当然不是指“景色”,也不能解释成“影子”。第三、四句里的主语只有一个,就是“返景”,无论“景色”还是“影子”都不适合与“照”搭配。好在相关教科书上对“返影”的解释是正确的:夕阳返照的光,因为“光”才是“照”的“原配”。

其实“景”这个汉字,一开始指的是“阳光”(《说文.日部》景:光也,从日,京声)。学过《汉字思维》课的小朋友知道“京”字最早代表“高楼”,所以“景”字最初是“日光高照”的意思。“返景”自然也就是指“返光”,有个成语叫“回光返照”,比喻人将死时神志忽然清醒或短暂的兴奋,也比喻旧事物灭亡前表面上的短暂繁荣。但本来的意思是由于

日落时的光线反射

,因而天空又短时间地发亮。“回”与“返”本是同义,因此“返景”就是“回光”。

唐诗里的“景”要么是

景色

的意思,要么就是

阳光

的意思。如果“景”是通“影”的话,那李白的“对

影

成三人”为何不是“对

景

成三人”?来看看唐诗里含有“返景”的其他诗句吧:王维还有首《瓜园诗》:“回风城西雨,

返景

原上村”(回风对返景) ;宋之问的《温泉庄卧病寄杨七炯》:“是日濛雨晴,

返景

入岩谷”(雨后放晴,阳光返照);李颀的《晚归东园》:“回云覆阴谷,

返景

照霜梨”(回光照射在结霜的梨树上);钱起的《田园雨后赠邻人》:“残云虹未落,

返景

霞初吐”等等,无疑都是阳光的意思,而“影”只是光的“副产品”,无须“通假”。

“

返景入深林,复照青苔上

”就是阳光射入了浓密的森林里,又照在了青苔上,突出了“鹿柴”这个地方的清幽之美。《鹿柴》这首诗其实就只有“柴”字通假“寨”,“景”和“影”已经是两个概念了。倒是“

返景

”之前一直被写作“反景”,这“

反

”字却是通假“

返

”的!

有诗为证:在唐朝之前,南北朝诗人刘孝绰的《侍宴集贤堂应令诗》:“

反景

入池林,馀光映泉石”和《上虞乡亭观涛津渚学潘安仁河阳县诗》:“秋江冻雨绝,

反景

照移塘”; 庾信的《同颜大夫初晴诗》:“夕阳含水气,

反景

照河堤”;甚至前面举过例的唐朝钱起的《观村人牧山田》中都有 “中田聚黎甿,

反景

空村落”毫无疑问,这里面的“反景”同“返景”一样都是指“返照的阳光”。成语“回光返照”同样也可以写作“回光反照”!

要我说呢,王维的这首《鹿柴》虽然秉承了其一向的“诗中有画”的特点,却不过是首比较写实的景物诗罢了。看到一些赏析文章居然长篇累牍地吹嘘这首诗如何如何,明显就有点过誉了。“

山里看不见人但(只)能听得见人声,夕阳的阳光斜射入密林中,又照射在青苔上。

”一、二句转折关系,三、四句递进关系,一首几乎没用到任何修辞手法的写实小诗而已,有必要大吹法螺吗?

-

- 世园会门票(扬州世园会门票)

-

2023-12-19 20:35:42

-

- 不温不火(爱情中男人对你“不温不火”的几个原因)

-

2023-12-19 20:33:27

-

- 黄鹤楼涡轮增压 黄鹤楼见证“凡尔赛”狂欢

-

2023-12-19 20:31:12

-

- 李一桐个人资料(狂飙剧中的李一桐)

-

2023-12-19 20:28:58

-

- 5分钟看懂中国象棋等级制度:你属于什么级别

-

2023-12-19 13:47:56

-

- 洋葱海外直邮:中国海关已官宣,在洋葱你没有机会买到假货!

-

2023-12-19 13:45:41

-

- 被误解千年的禅宗顿悟修行方式,一般人根本就不合适

-

2023-12-19 13:43:27

-

- 学什么技术好创业?有哪些热门行业推荐?

-

2023-12-19 13:41:12

-

- 水:汉字的起源与演变(小学一年级语文生字 第22集)

-

2023-12-19 13:38:57

-

- 十大致郁系动漫推荐,基本都是神作

-

2023-12-19 13:36:42

-

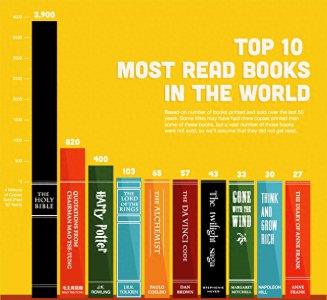

- 盘点:10本全球最畅销图书

-

2023-12-19 13:34:27

-

- 漫威宇宙最强英雄,惊奇队长为什么比雷神托尔更加强大?

-

2023-12-19 13:32:12

-

- 5本古穿今甜文,强推《穿成大佬的娇软美人》,轻松沙雕

-

2023-12-19 13:29:57

-

- 柱之男才是《JOJO》系列最强反派BOSS,不容置疑

-

2023-12-19 13:27:42

-

- 孝庄文皇后:历经三朝,为清朝走向兴盛奉献了自己的一生

-

2023-12-19 06:44:38

-

- 历史上真正的赵括是个怎样的人?真的是无能之辈吗?

-

2023-12-19 06:42:23

-

- 王薄是隋末农民起义军领袖,他的结局是什么?

-

2023-12-19 06:40:08

-

- 吕布作为三国时期最强的武将,为何要杀死丁原和董卓?

-

2023-12-19 06:37:53

-

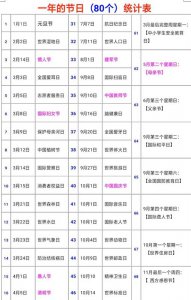

- 一年的所有节日表

-

2023-12-19 06:35:38

-

- 历史上关羽真的是大意失荆州吗 真相究竟是什么样的

-

2023-12-19 06:33:23

广西唯一的军事院校,全军唯一一所特种作战、情报侦察领域院校

广西唯一的军事院校,全军唯一一所特种作战、情报侦察领域院校 银泰双11活动(服饰6.8折起餐饮5折起)

银泰双11活动(服饰6.8折起餐饮5折起)