魏晋南北朝绘画赏析

魏晋南北朝绘画赏析

历史概况:

三国魏晋南北朝时期(220年—589年),是中国历史上一个大分裂、大动乱的时期。在玄学、佛学的影响下,这一时期的绘画,既继承了前代的优秀传统,又吸收了外来影响,题材广及文学、宗教,技巧丰富多变,创造了“笔不周而意周”的新风格。

这一时期出现了中国第一批有历史记载的画家,如曹不兴、顾恺之、陆探微、张僧繇;第一批有摹本流传的巨迹,如《女史箴图》、《洛神赋图》、《职贡图》;第一批有系统的画论,如顾恺之《论画》、谢赫《古画品录》、宗炳《画山水序》、王微《叙画》等。中国绘画从附属经史而行的被动地位中初步挣脱出来,显示了自己独立的审美价值;画家也不再跻身于工匠之列,获得了前所未有的独立地位。

“佛面之祖”曹不兴

三国时期,僧人将佛本生故事画传到内地。吴国画家曹不兴由熟生巧,自成一体,所绘人物,衣纹折皱紧贴身体,富有立体感,世人有“曹衣出水”之称。

曹不兴或绘卷轴以供礼拜,或图寺壁以助庄严,所作大佛像有的高达5丈,气魄恢宏,庄严妙相,仰之弥高,令人肃然。他被誉为“佛画之祖”,对佛教东渐起到一定的推动。世传曹不兴绘有《维摩诘图》、《释迦牟尼说法图》等。

画坛“痴人”顾恺之

曹不兴的再传弟子顾恺之(346年—407年),东晋画家和文学家,以“画绝、才绝、痴绝”而驰名于世。顾恺之主张画人物要有传神之妙,关键在于阿睹(眼)中。因此他一反汉魏古拙之风,专重传神,点睛最妙。

顾恺之所作人物画,善于用紧劲连绵、循环不断的笔法,如风趋电疾,洒脱飘逸;并以人物面部的复杂表情,来隐现其内心的丰富情感;衣服线条流畅而飘举,优美生动。他还善绘风景,所作树木、山峦,布置有致;或水不容泛,人大于山,充满艺术魅力。他笔法如春蚕吐丝,似拙胜巧,傅以浓色,微加点缀,不作晕饰,而神气飘然,饶有浪漫主义色彩。

现今传世的顾恺之作品摹本有取材于曹植名篇的《洛神赋图》,劝诫妇女德行的《女史箴图》、《列女仁智图》。

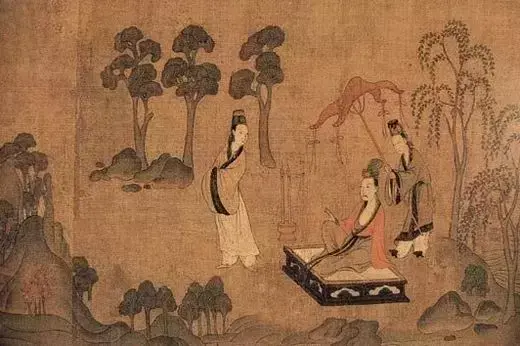

《洛神赋图卷》(宋摹本,局部,顾恺之,东晋)

《洛神赋图卷》(宋摹本,局部,顾恺之,东晋)

《女史箴图》(唐摹本,局部,顾恺之,东晋)

南朝梁元帝与《职贡图》

随着绘画的发展,文人以外,皇帝也加入了画家的行列。以传世画迹来看,南朝梁元帝萧绎(约508年—554年)应是中国历史上最早的皇帝画家。

萧绎是梁武帝萧衍的第七子,聪慧好学,自幼爱作书画。当时南朝与各国友好相处,来朝贡的使臣不绝于途。萧绎据其所见作《职贡图》,描绘滑国、波斯、百济等十二国使臣像,并撰文述各国风情,以记其事。原图不存,现有宋人摹本藏于南京博物院。

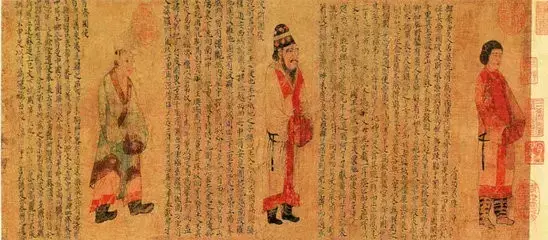

《职贡图》(宋摹本,局部,萧绎,梁)

这幅纵27.2厘米,横200.7厘米的画上,使臣着各式民族服装,拱手而立。从他们仆仆风尘的脸上,流露出来到南朝朝贡时既严肃又欣喜的表情,同时也传达不同地域和民族使者的不同面貌和气质;脸型肤色,各具特点。本画线条以高古游丝描为主,间以兰叶描,简练遒劲,并分层次加以晕染,形象准确生动,富有装饰性。

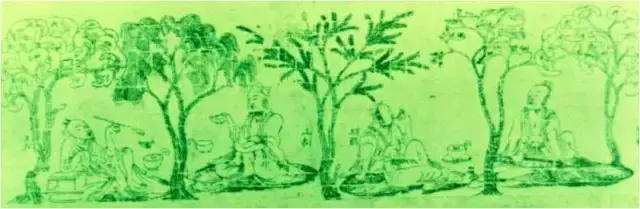

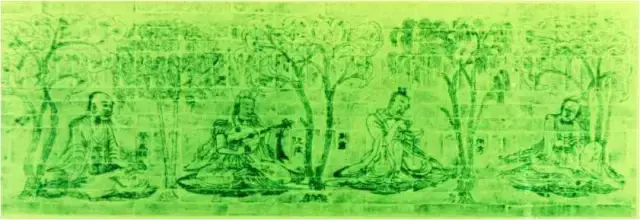

名士风范与《竹林七贤》画像砖

魏晋间以嵇康、阮籍、山涛、王戎、向秀、刘伶、阮咸为代表的风流名士,因不满暴政,乃逍遥山林,谈玄醉酒,长歌当哭,不与统治者合作,世称“竹林七贤”。后世画家顾恺之、陆探微等仰慕他们旷达不羁的行径,作有《竹林七贤图》,可惜今已不存。所幸1961年在南京地区的南朝墓室中出土了《竹林七贤与荣启期》画像砖。图中的荣启期是春秋时代的名士,他与七贤有共同之处,故被画在一起。全图线条挺劲锐利,是仿顾、陆之作。

南京西善桥南朝墓室的画像由200多块墓砖组成,人物形象皆作线雕而凸现在画面上。画家捉刀如笔,准确生动,南壁为嵇、阮、山、王四人,北壁为向、刘、阮、荣四人,人物之间以银杏、垂柳、松槐相隔。八人均席地而坐,但各以一种最能体现自己个性的姿态来表现,有的抚琴啸歌,有的颔首倾听,有的高谈玄理,有的舞弄如意,人人宽衣博带,孤傲高雅;崇尚老庄之情,追求个性之心,溢于画面。士族知识分子自由清高的理想人格,在画像砖上得到充分地表现。

-

- 魔兽人物志:莉亚德琳-血骑士的诞生

-

2025-03-05 05:06:59

-

- 翁美玲接班人40岁产子,孩子父亲成迷,独自抚养私生子坚强的生活

-

2025-03-05 05:04:44

-

- 开封赏菊攻略!带上这些证件能省下不少钱

-

2025-03-05 05:02:29

-

- 中国县域介绍-广东省梅州市大埔县

-

2025-03-05 05:00:14

-

- 他们是台剧《稍息立正我爱你》里的男女主 现在却这个样子了

-

2025-02-26 23:19:39

-

- 七夕朋友圈爆笑图文段子,单身狗们太有才了,笑得肚子疼

-

2025-02-26 23:17:24

-

- 脸红的像喝过酒一样的“红面蛋龟”,你见过吗?

-

2025-02-26 23:15:09

-

- 孔雀蛋一个卖50元 依然供不应求

-

2025-02-26 23:12:54

-

- 今年征兵从8月1日开始

-

2025-02-26 23:10:39

-

- 好妻子的新标准

-

2025-02-26 23:08:25

-

- Can you help me?是礼貌说法吗?

-

2025-02-26 23:06:10

-

- 《急诊科医生》王珞丹笑容甜美成最美白衣天使

-

2025-02-26 17:19:07

-

- 女装大佬Abbily,两个账号男女装切换自如,网友:男装女装都好看

-

2025-02-26 10:55:11

-

- 明日之子3成员晒出,不仅By2回归,还有毛唯嘉,周子琰加盟

-

2025-02-26 10:52:57

-

- 黄子韬旗下艺人,别只认识徐艺洋,她还演过《三生三世枕上书》

-

2025-02-26 10:50:42

-

- 高通骁龙652八核处理器或有新版本,核心、GPU频率有提升

-

2025-02-26 10:48:27

-

- 单论音乐造诣,当年台湾“四大天王”能完爆香港“四大天王”?

-

2025-02-26 10:46:12

-

- DNF单人安图恩通关装备需求介绍 血色套+强力传说

-

2025-02-26 10:43:57

-

- 《NBA梦之队》之慈世平

-

2025-02-26 10:41:42

-

- 有种“整容”叫做黄子韬卸妆,素颜照帅气,粉丝:不准再画眼线!

-

2025-02-26 10:39:27

易立竞哪年出生的

易立竞哪年出生的 达西妈妈4-6岁女童开衫毛衣织法

达西妈妈4-6岁女童开衫毛衣织法