怎么理解《道德经》中的善?

怎么理解《道德经》中的善?

《道德经》中反复提到善,应该怎样理解这些善意呢?

《道德经》第八章"上善若水。水善,利万物而不争。"

上善,善的最高境界。善指什么?

生而不有,为而不恃,长而不宰,老子称其为"玄德",玄德即善。

《道德经》七十九章"天道无亲,常与善人"。

什么样的人才算是善人呢?有的人理解为天道并不偏爱亲近的人,但经常帮助善良的人。正确的理解应该是天道无所偏爱,常常留给善人。

《道德经》中的道德可称其为“道之德",可以理解为因循自然(生命)的行为规范,是完善生命的行为规范。

儒学所谓的道德可以理解为因循仁义的行为规范,是完善社会的行为规范。

善人的善体现在哪里?结合《道德经》来看,经中举了很多善例,比如能把多余的奉献给天下,比如守弱胜强,守柔克刚,比如和之以未怨,比如与民不争,比如知足知止,如果能做到这些,是在修身,也是修行,修心。这样就是在完善生命,但不是刻意为之,而是顺其自然,该守柔时就守柔,该胜强时就胜强,但不以胜强为目的,善不是为了获得善的名份而做个样子。

《道德经》第二章天下"皆知善之为善,斯不善矣"。

天下人以什么为善呢?比如大多数人以高官厚禄、主宰天下为善,所以逞刚强;以日进斗金、富余占有为善,所以逞刚强;以享乐安逸、穷奢极欲为善,所以逞刚强。天下人追逐的善,是人类社会潜在的价值观,显示的是人性中求甚求奢求泰的一面,呈显的是生命的极致极端状态,对生命是一种戕害。所以天下都以为善的,在圣人看来恰恰是不善。

为什么善就是不善呢?这是看问题的角度不同,站在天下人(世俗世界)看是善,站在圣人角度(道德世界)看是不善。善与不善只是名相,只是一个称呼罢了。天下人的善是立足于我相人相众生相寿者相而言,我在其中,欲在其中,私在其中。圣人的不善立足于无相而言,道德在其中。谁是谁非,觉悟的时候就有答案了。

类似的句法在《道德经》中还有很多。比如“上德不德"。立足于圣人是上德,立足于天下人是不德。老子所说的道德,非仁非义非礼非智非信,不能从世俗的道德切入,修了才知道,悟了才知道,行了才知道,是生命的修行状态,是心智行的合一状态。岂能用语言道破。语言只是道德的皮毛而已,用皮毛来定义本真,本真就成为了皮毛。

天下人所谓的善损害的不仅仅是生命,这才用得上:长此以往,家将不家,国将不国,族将不族。

那么圣人追求的善是什么呢?圣人向着天下人所谓善的相反的方向身体力行,这正是向着道的方向运动,所以经中说"反者道之动"。知雄守雌,知白守黑,知荣守辱,圣人所坚守的正是天下人所鄙弃的。

道不同不相为谋。苦海无边,回头是岸。天下人所谓的善正是造成生命苦海的原因。只有意识到了人生的苦海,才会有回头的意识。回到哪里?回到生命的初心上来。生命的初心即圣人的心。

人人都有一颗圣心。道是生命的童真状态。

老子通过修心修行,回归到生命的源头,回归到婴儿状态,善恶不染,即让心灵返老还婴,寄身于道,忘掉善恶、祸福、美丑,守着上善。

觉醒后人以玄德之心和同天下,参与社会,追求真理,遁入生命真谛。

当圣心觉醒的时候,人人都可以成圣,才可以感觉到道的微妙玄通。

有一句话说得好,“守住清静之心,胜念十方诸佛”。善常住心中,怎么可以向外求呢?

-

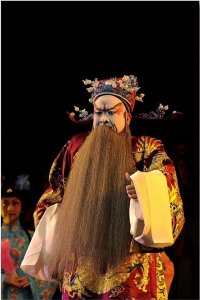

- 向民族文艺工作者致敬——劳模惠敏莉

-

2025-07-31 04:41:06

-

- 《少年歌行》萧瑟弃皇位,成“太上皇”,能得善终?萧崇给出答案

-

2025-07-31 04:38:51

-

- 重庆80后农民工背着瘫痪母亲打工15年 至今没有成家

-

2025-07-31 04:36:36

-

- 宋朝名臣朱买臣妻子离婚,40多岁才考取功名,要坚持才能成功!

-

2025-07-31 04:34:21

-

- 广东紫金县

-

2025-07-31 04:32:06

-

- 旅行者2号:探索星际太空的不朽之旅

-

2025-07-31 04:29:51

-

- 上世纪引进的L7型105mm线膛炮技术,到如今15式轻型坦克仍旧沿用

-

2025-07-31 04:27:36

-

- 你吃的芥末99%都是假的 真正的wasabi贵着呢

-

2025-07-31 04:25:22

-

- 宋朝那些事 9-1 贾似道:蟋蟀宰相亡国KPI—“氪金玩家”作死实录

-

2025-07-31 04:23:07

-

- 麦家:最擅长解密的人,解不开自己的结

-

2025-07-31 04:20:52

-

- 托克托县:拧紧“节水阀” 写好“水文章”

-

2025-07-30 03:28:21

-

- 看到69岁周润发现状,他为何被人唾弃,吴孟达说对了!!

-

2025-07-30 03:26:06

-

- 越南旅游攻略自用篇

-

2025-07-30 03:23:51

-

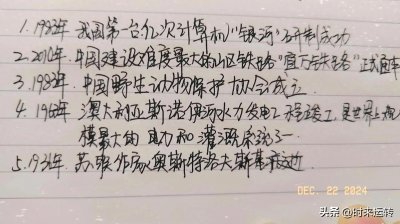

- 历史上的今天2024.12.22

-

2025-07-30 03:21:36

-

- “人中吕布,马中赤兔”,赤兔到底是什么马?

-

2025-07-30 03:19:22

-

- 还能再丑点么!盘点那些长得吓死人的“鬼车”

-

2025-07-30 03:17:06

-

- 央视主持人李红:因出身被造谣嫁入豪门,如今46岁的她怎样了

-

2025-07-30 03:14:52

-

- 冉莹颖浴室照曝光!冉莹颖身材太好了,网友:邹市明这能忍住吗?

-

2025-07-30 03:12:36

-

- 爷爷是开国上将,爸爸是副参谋长,家世显赫的她52岁却仍不婚不育

-

2025-07-30 03:10:21

-

- yunos6挑战安卓

-

2025-07-30 03:08:07

易立竞哪年出生的

易立竞哪年出生的 一继父“母女通吃”,女孩却主动爬上床,继父,我们是父女

一继父“母女通吃”,女孩却主动爬上床,继父,我们是父女